分类学,生命科学的基石,致力于精确界定物种边界,赋予生物科学命名,构建反映生物间亲缘关系的自然分类系统,以增进我们对生命演化历程的认知,推动生物资源的保护和可持续利用。在这一领域,分类学者需对生物个体的形态性状进行精密观察,掌握其变异规律,洞察其演化模式,以甄别出“好”的分类性状开展分类工作。然而,很多形态性状复杂多变,并且存在趋同演化和平行演化现象,为物种划分和构建自然分类系统带来了挑战。

近期,武汉植物园科研团队在菊科兔儿风属(Ainsliaea DC.)的系统学研究中取得了显著进展,为这一复杂属的分类争议提供了清晰的解答。作为菊科帚菊亚科中最大的一个属,兔儿风属广泛分布于东亚及喜马拉雅地区,是多种植物群落中的关键组成部分,具有重要的生态价值与科研意义。

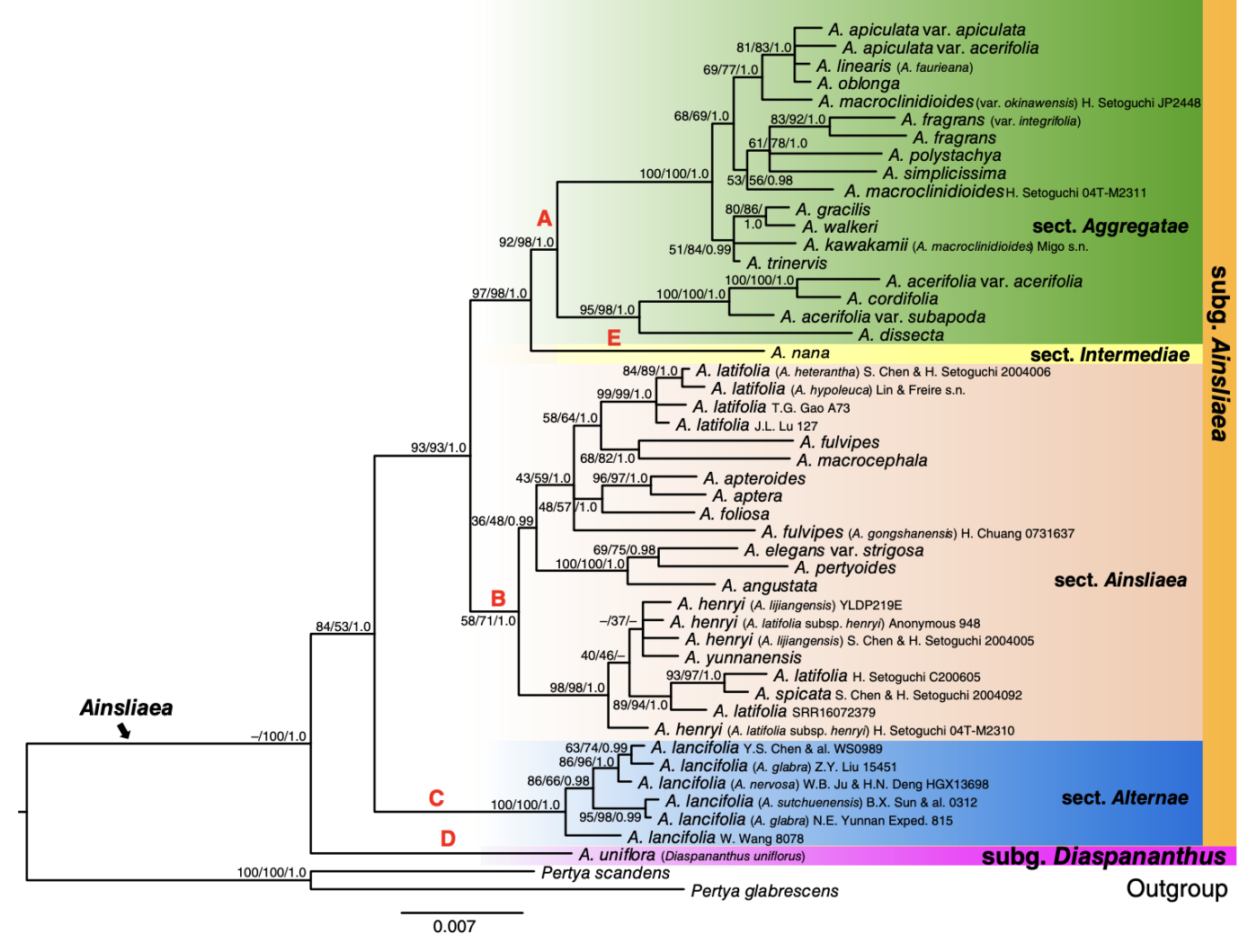

长期以来,兔儿风属的分类工作面临许多难题,传统形态分类之间的差异以及与分子系统发育结果的矛盾,导致了物种界定与属下分类存在诸多争议。为解决这一难题,武汉植物园的研究人员与国内多家科研机构紧密合作,深入野外实地,细致研究国内外各大标本馆大量的标本资料,利用分子数据重构兔儿风属的系统发育关系(图1),揭示了物种间的亲缘关系与关键性状的演化路径。

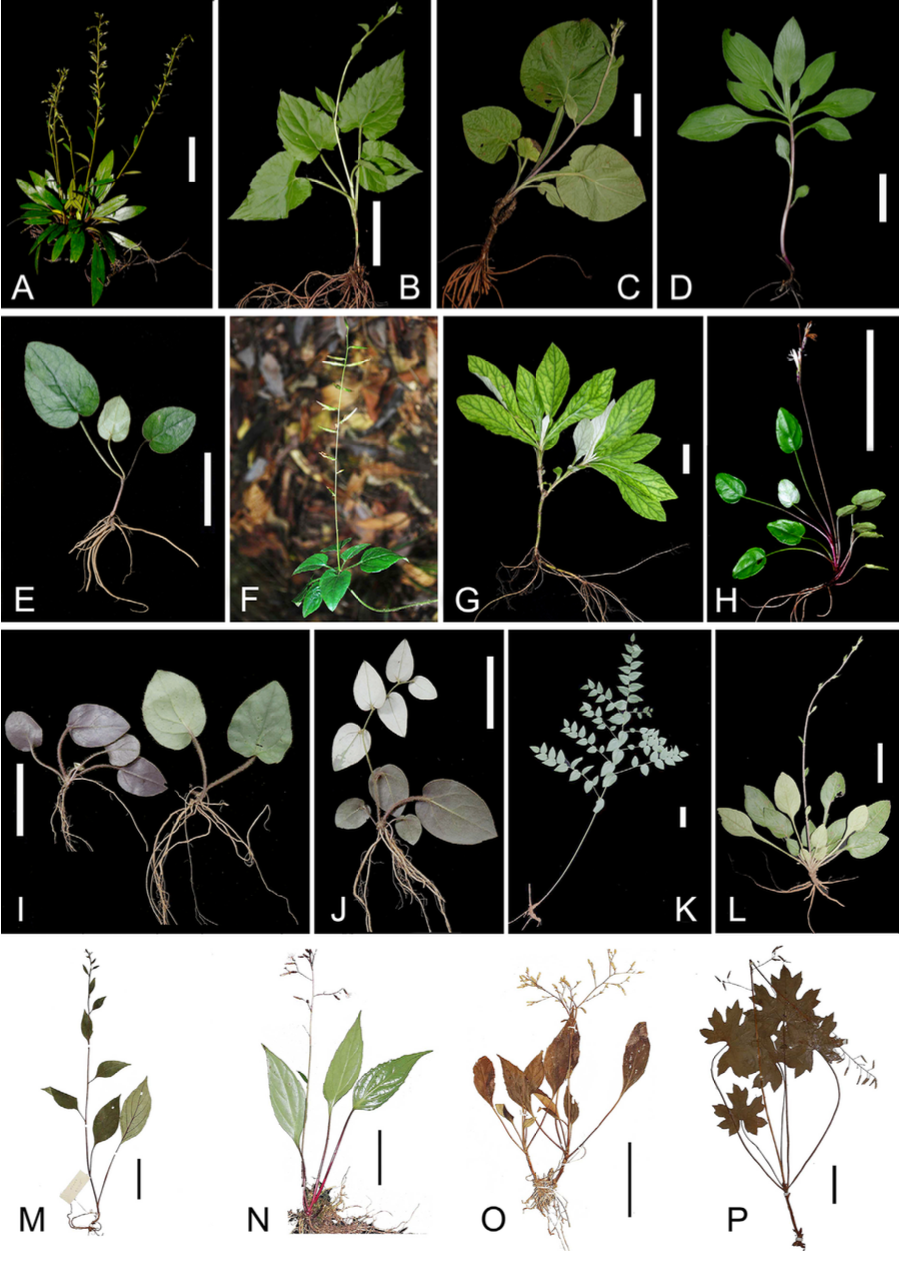

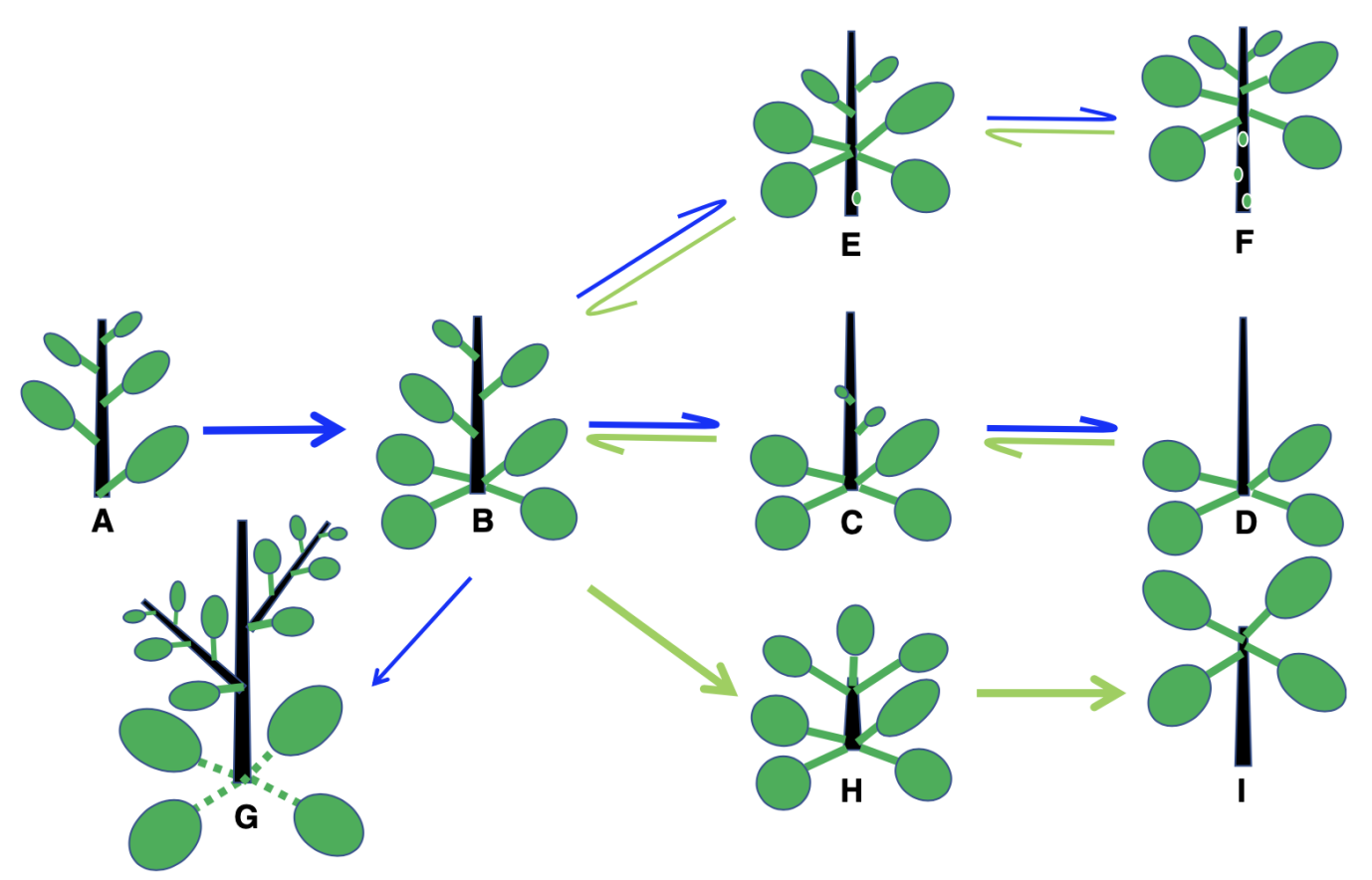

研究过程中,科研团队在四川卧龙自然保护区与黄龙自然保护区重新发现了小兔儿风(A. nana;图2),这是该物种自60多年前最后一次采集以来的再次重新确认,证实其为四川西部的濒危特有种。通过对小兔儿风以及其他争议物种的生长习性(也即叶排列方式)变异进行细致的观察(图3),研究者们揭示了兔儿风属生长习性演化的复杂模式,并总结出四条演化路径(图4)。这一工作不仅重新确认了生长习性作为兔儿风属分类的一个“好”性状,同时也提示该性状存在变异的可塑性以及在一些特殊生长阶段或特定生境下可能存在的平行演化,为分类学研究奠定了坚实的基础。

结合分子系统学与形态学的综合分析,研究团队更新了兔儿风属的属下分类系统,细分为2个亚属和4个组,其中互叶组(sect. Alternae)与过渡组(sect. Intermediae)为本次研究建立的两个新组。此外,对长叶兔儿风(A. lancifolia)、小兔儿风以及腋花兔儿风(A. pertyoides)的分类进行了修订,提供了包括异名、模式标本、形态描述、生境信息、濒危等级、分布等详尽的分类资料。

这一系列成果极大地丰富了兔儿风属的分类学知识,为后续研究指明了方向,凸显了分类学中综合运用多种证据的重要性。研究成果以“An updated phylogeny of Ainsliaea (Asteraceae: Pertyoideae) and its implications for classification and habit evolution”为题,近期发表于国际学术期刊Taxon。武汉植物园东非植物区系与分类学科组张彩飞助理研究员和田径高级工程师为共同第一作者,王青锋和胡光万研究员与中国科学院植物研究所高天刚副研究员共同指导了本项目研究,特别研究助理彭帅、四川卧龙国家级自然保护区管理局程跃红高级工程师、中国科学院华南植物园陈又生研究员参与了本工作。该项工作得到了第二次青藏高原科学考察研究(STEP)计划(2019QZKK0502)、国家植物标本库植物标本资源精准采集项目(E0117G1001)、生态环境部生物多样性调查与评估项目(2019HB2096001006)和国家自然科学基金(30670148、31870179、31970211、32270229、32270406)的资助。

图1 兔儿风属的分子系统树及其新分类系统

图2 小兔儿风(箭头指示闭花受精的花序)

图3 兔儿风属生长习性的多样性

图4 兔儿风属的生长习性演化示意图