“中心-边缘假说(Centre-Periphery Hypothesis, CPH)”认为,物种分布的核心区域通常拥有最优的环境条件,种群密度最高,遗传多样性最丰富,灭绝风险最低;而边缘种群因环境压力大、隔离程度高,遗传多样性较低且分化明显。然而,由于受全球气候变化及复杂的种群动态和景观格局影响,很多物种的遗传多样性格局可能偏离该假说,探究偏离的驱动因素将有助于理解物种遗传格局形成的机制。

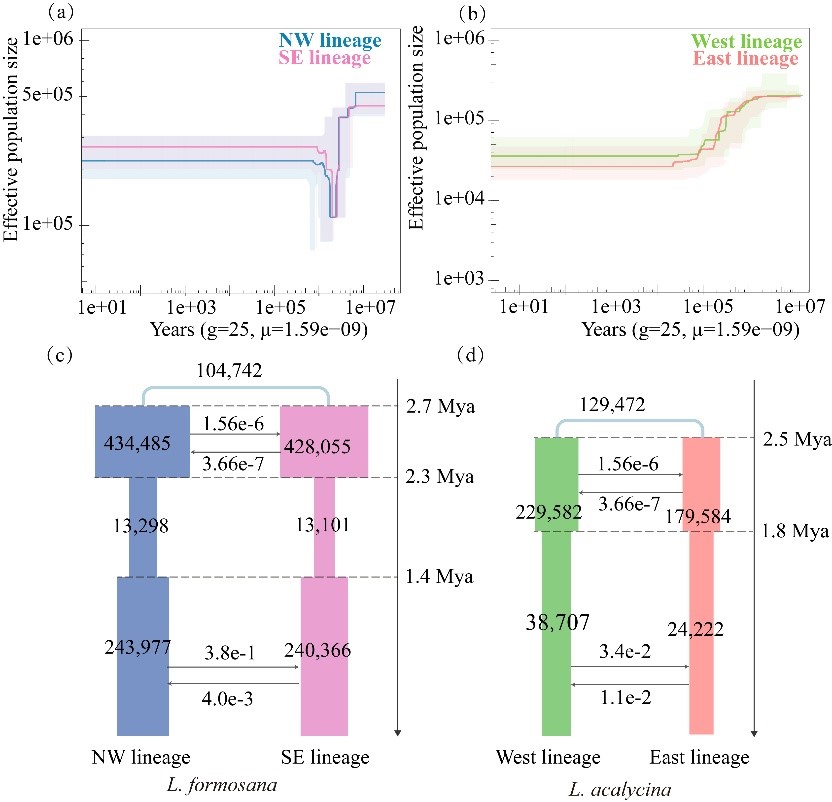

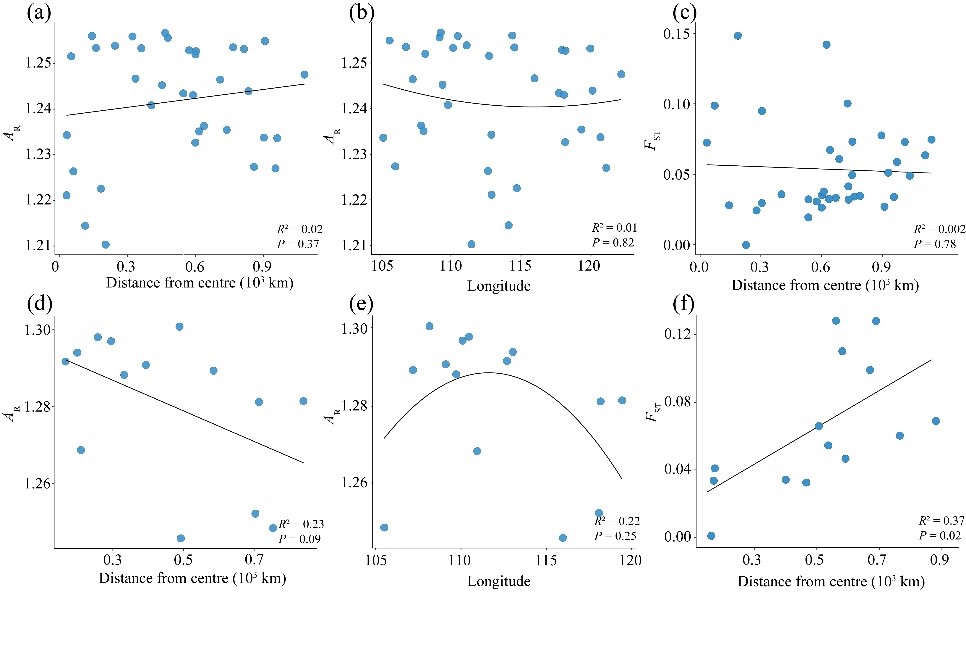

研究团队选取东亚第三纪孑遗森林中同域分布、生境差异的姐妹种枫香和缺萼枫香为研究对象,开展了简化基因组(RAD)测序和遗传多样性格局分析。研究发现,尽管枫香和缺萼枫香种内均分化为两个谱系,但枫香两谱系自2.7 Ma分化后,经历了收缩与扩张;而缺萼枫香两谱系自2.5 Ma分化后,则经历了持续收缩(图1)。研究进一步表明,缺萼枫香的核心种群遗传多样性最高(图2),而边缘种群的多样性显著降低,且种群分化程度随距离中心增加而升高,这与CPH预测完全吻合。而对枫香而言,尽管核心区域种群密度最高,但遗传多样性并未呈现从中心到边缘的递减趋势(图2)。这种差异与早更新世的种群快速扩张重塑了枫香的遗传多样性格局有关。梯度森林(GF)模型预测结果表明,高海拔分布缺萼枫香的西部和西南部边缘种群面临最高基因组错配风险,其适应性基因位点较少,这与长期地理隔离加剧了边缘种群的脆弱性有关。而复杂的地理景观特征导致枫香维持了较多与耐旱、热胁迫等相关的适应性基因位点,因此其基因组错配风险较低,适应性较强。本研究揭示了种群动态历史、地理和气候(历史、当前)在塑造东亚亚热带地区不同类型森林树种遗传变异格局方面的相对作用存在差异,研究成果为东亚第三纪孑遗树种的保护提供重要理论基础。

该研究发表于生物地理学主流期刊《Journal of Biogeography》。中国科学院武汉植物园博士研究生王天瑞为该论文的第一作者,邱英雄研究员为通讯作者。本研究受到国家自然科学基金国际合作项目、国家重点研发计划及浙江省农业新品种培育重点科技项目的资助。

图1 枫香、缺萼枫香种群动态历史

图2 枫香、缺萼枫香遗传多样性分布趋势

论文链接:Wang, T. R., Xu, W. Q., Comes, H. P., Zhang, X. Y., Chen, J., Li, Y. G., & Qiu, Y. X. (2025). Evaluating the Centre‐Periphery Hypothesis Through Genomic Phylogeographical Comparisons of Two Sister Species of Liquidambar in East Asia's Tertiary Relict Forests.Journal of Biogeography. http://doi.org/10.1111/jbi.15098